Nuovi corsi 2026

Scopri tutti i corsi

Premio Sandro Toni

Scopri di più

"L'Oscar è bello ma scomodo"

leggi l'approfondimento

Inaugurazione di stagione

scopri di più

Scegli il tuo mondo

distribuzione

Cerca

“Preferisco i film che lasciano spazio al subconscio, come i film noir… D’altra parte amo andare a curiosare nel subconscio delle persone, tuffarmi in quella zona infinita che si trova dietro la facciata del loro volto e pormi delle domande sulla loro anima, sui loro pensieri. Lo trovo affascinante. Mi sarebbe piaciuto fare lo psichiatra…”

(David Lynch)

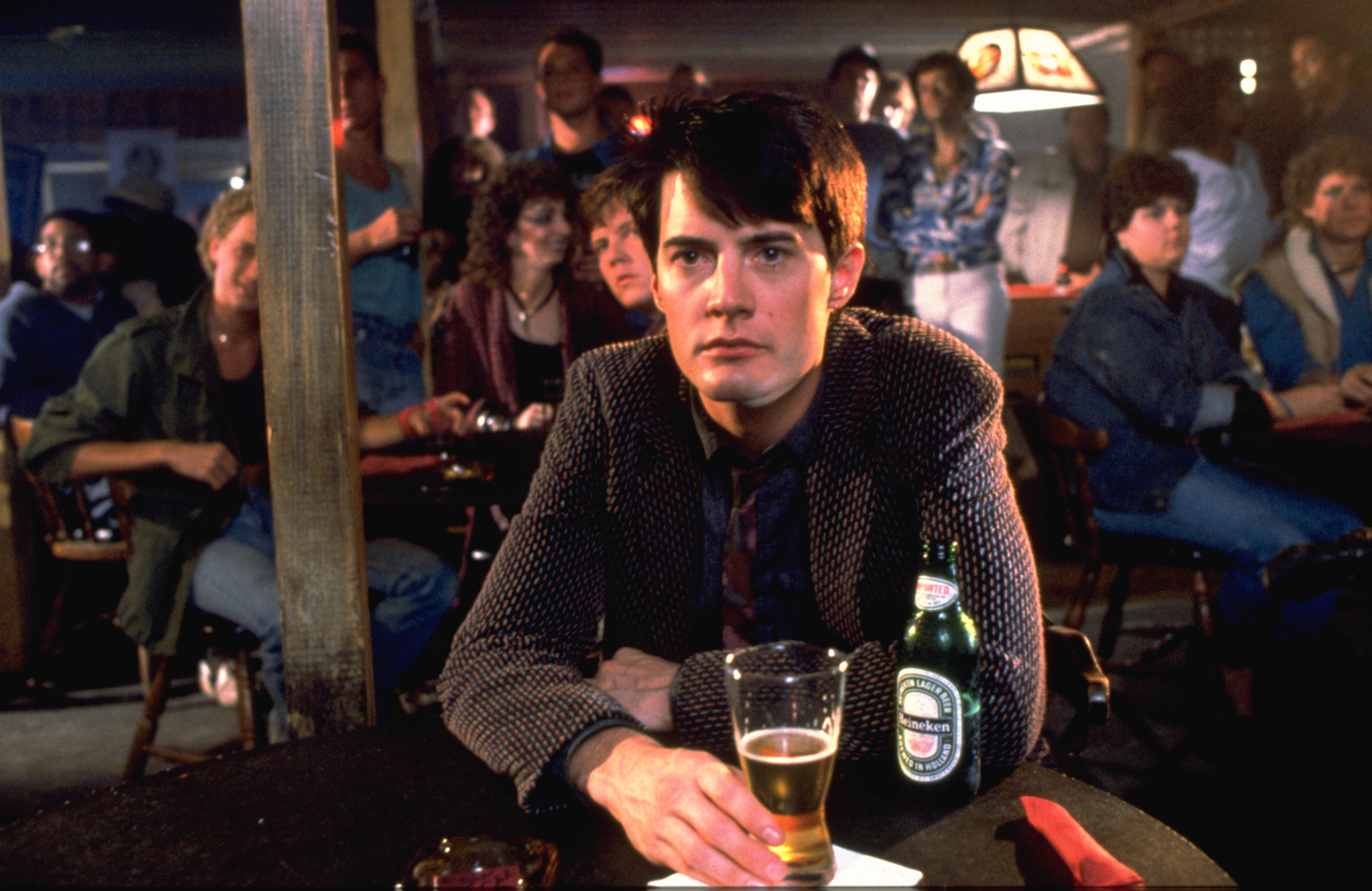

Il vero motore di Velluto blu è la curiosità, intesa come strumento per accedere alla conoscenza. Tutto accade come se Jeffrey, e in misura minore Sandy, fossero degli spettatori di un film che finiscono per passare dall’altra parte dello specchio o dello schermo per penetrare nel cuore della finzione, che è qui completamente dal lato del fantasmatico. È così che Jeffrey, dopo essere stato testimone di una seduta risolutamente sadomasochista tra Frank e Dorothy, in cui quest’ultima è divisa fra terrore e consenso, diventa nel modo più naturale l’amante della donna sottomessa. Egli si trasforma allora in un personaggio della storia di cui era previsto fosse unicamente lo spettatore attento ed eventualmente l’interprete, vale a dire colui che decifra i segni per ristabilire la verità. Ci muoviamo in un terreno non lontano da quello dell’Hitchcock della Finestra sul cortile (1954), in cui il tema del voyeurismo è costitutivo, del racconto (tanto più che – sia un caso o una coincidenza – il personaggio interpretato da MacLachlan si chiama Jeffrey, come James Stewart nel film di Hitchcock). Con la differenza che in Lynch, contrariamente che in Hitchcock o nel suo discepolo De Palma, il personaggio che rappresenta lo spettatore non ha nulla di impotente e si trova viceversa letteralmente travolto dalla parte desiderabile che giace nel fondo di ogni immagine del male.

Thierry Jousse, David Lynch, Cahiers du cinéma, Parigi 2010

Se il padre e la madre di Jeffrey vengono messi fuori gioco durante il film, è per far spuntare dall’ombra quei genitori fantasmatici che sono Dorothy e Frank, che rigiocano sotto i suoi occhi la scena primaria. Ed è al loro coito che Jeffrey assiste (al suo stesso concepimento?), come una sorta di rivale fetale del padre, nell’armadio di cui Dorothy parla come di un prolungamento del proprio corpo (quando gli dice: “Ho in me la tua malattia” e “Ti ho cercato nel mio armadio”). Il film sarebbe dunque allora la fantasia di un ragazzo che trova i suoi genitori noiosi per la loro eccessiva bontà (come lascia intendere lo stesso Lynch dei propri genitori in varie interviste), e che si inventa dei parenti solforosi con cui poter vivere più intensamente?

Lynch tende a sottolineare gli elementi che possono indurre a questa seconda interpretazione. Ad esempio, una delle frasi dette da Frank durante il suo rituale sadomasochista con Dorothy, è “Papà torna a casa”, con un gioco di parole sulla penetrazione sessuale. Quest’idea del ‘coming home’, associata a quella di fare ritorno nel grembo (quando parla a Dorothy si definisce, di volta in volta, “Baby che vuole scopare” e “Daddy che torna a casa”), rafforza il sentimento che si tratti per l’appunto dei genitori.

Michel Chion, David Lynch, Lindau, Torino 2000

L’impedimento della visione è dato anche in Velluto blu dai momenti di oscurità totale, davvero frequenti in questo film. In più di un caso Lynch immerge l’inquadratura nel buio più profondo, lasciando intravedere allo spettatore soltanto delle ombre. Anche la scena della violenza sessuale perpetrata da Frank nei confronti di Dorothy e spiata da Jeffrey dall’interno del suo nascondiglio, è illuminata da una luce livida che rende spesso difficile vedere cosa stia accadendo. La prima ‘apparizione’ di Sandy a Jeffrey è ugualmente contrassegnata dall’oscurità: il ragazzo, appena uscito dalla casa del detective Williams, si sente chiamare per nome da una voce femminile. Voltatosi verso il punto da cui proveniva il suono, Jeffrey, per un interminabile momento, non vede altro che buio. Soltanto dopo alcuni secondi la ragazza esce dal buio completo, simile ad una visione. È uno di quei momenti in cui Lynch dilata il tempo e le attese in maniera smisurata, provocando nello spettatore un’inquietudine non motivata da ciò che egli sta vedendo (o non vedendo).

Michel Chion, David Lynch, Lindau, Torino 2000

Un altro brano musicale, oltre a Blue Velvet, assume un particolare rilievo. Si tratta di In Dreams, una canzone diRoy Orbison che ritroviamo in due momenti dell’opera. Nel primo, il mellifluo Ben la esegue in playback per un estasiato Frank, che segue con partecipazione. Nel secondo, la canzone è suonata mentre Frank si accinge a malmenare Jeffrey: l’uomo ripete al giovane le parole del testo. È interessante notare che le prime strofe di In Dreams si collegano alla tematica della visione […]. Il brano dice infatti: “Un clown dai colori di canditi detto l’Uomo della sabbia/ entra in punta di piedi nella mia stanza tutte le notti/ solo per spargere polvere di stelle e sussurrarmi/ ‘Dormi, va tutto bene’”. Ora, l’Uomo della sabbia è al centro del racconto omonimo di E.T.A. Hoffmann analizzato da Freud nel suo saggio sul ‘perturbante’. Il protagonista della novella, Nathaniel, è perseguitato da una leggenda narratagli nell’infanzia dalla governante, secondo la quale questo essere fantastico getta sabbia negli occhi dei bambini fino a quando questi non balzano fuori dalle orbite. L’analisi di Freud identifica con il timore della perdita della vista quello della castrazione, collegato alla figura del padre. ‘Papà’ Frank potrebbe quindi rappresentare per Jeffrey il latore di una punizione per una duplice trasgressione: quella di aver ‘visto’ troppo e quella di aver avuto un rapporto sessuale con Dorothy. Se poi interpretiamo il personaggio della cantante anche come un sostitutivo della figura materna per Jeffrey, a questo si aggiunge il complesso di Edipo, in cui, ancora una volta, gli occhi e il sesso sono legati indissolubilmente.

Riccardo Caccia, David Lynch, Il Castoro, Milano 1993

La mia mente razionale non si è mai fermata a chiedersi: “Che diavolo sto combinando?” Ecco perché insisto nel dire che realizzare film è una questione subconscia. Poi si intromettono le parole e il pensiero razionale, il che ti può anche frenare. Ma quando sgorga da qualche altra parte, sotto forma di flusso continuo, il cinema possiede la grande occasione di dar forma al subconscio. Ne rappresenta una straordinaria forma di linguaggio.

David Lynch, in Lynch secondo Lynch, a cura di Chris Rodley, Baldini & Castoldi, Milano 1998