Nuovi corsi 2026

Scopri tutti i corsi

Premio Sandro Toni

Scopri di più

"L'Oscar è bello ma scomodo"

leggi l'approfondimento

Inaugurazione di stagione

scopri di più

Scegli il tuo mondo

distribuzione

Cerca

“È come quando si vede un iceberg. Noi sappiamo che quello che appare fuori dall’acqua è solo una parte molto piccola di tutto il resto.”

(David Lynch)

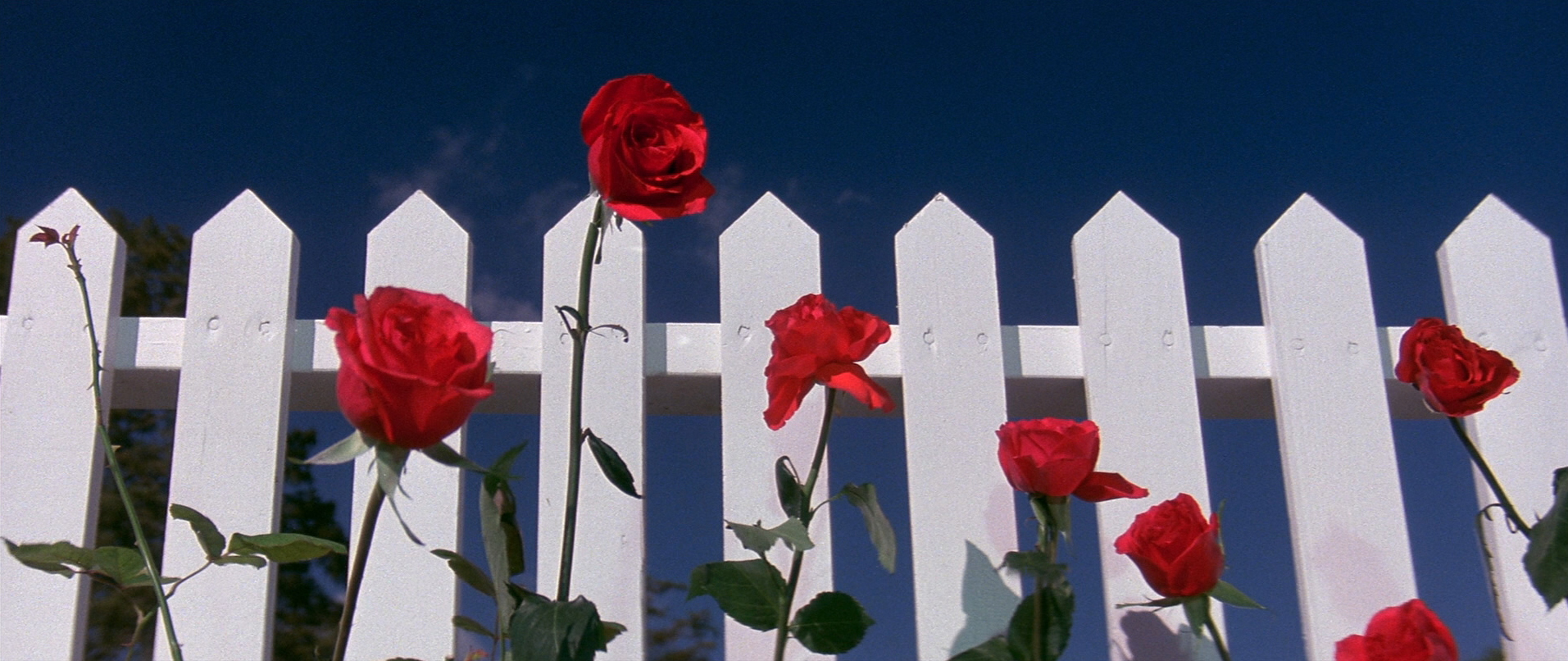

Velluto blu è un film molto americano, e lo specchio di questa America è Lumberton, una città di fantasia, ma in America esistono molte Lumberton. Il film riflette una certa impressione data dagli Stati Uniti rispetto agli anni Ottanta. Ciò che Velluto blu descrive è l’orrore nascosto dietro l’apparente tranquillità di una piccola città di provincia. Un orrore che esiste nella natura umana. È inoltre un’incursione nel subconscio, un faccia a faccia con un universo che generalmente non si vede. Il protagonista, il giovane Jeffrey, si ritrova per caso in questo mondo d’orrore e di paura, ma riesce a fuggire. […] Non è sicuramente un film autobiografico, ma c’è molto di me nel film. Io e il personaggio di Jeffrey abbiamo parecchie cose in comune. Innanzitutto la cittadina in cui sono nato. Sono cresciuto in un ambiente simile a quello che si vede nel film: la cancellata bianca, le rose, tutto, all’inizio del film, è com’era nella mia infanzia. Ho visto la stessa cancellata nel giardino dietro alla casa dei miei genitori. Come Jeffrey, ho corso nei boschi e ho avuto le sue stesse curiosità. Inserisco inoltre, in Velluto blu, una serie di esperienze personali. Quando si realizza un film, a partire da un’idea alla quale si tiene molto, ci si mette molto di se stessi: il meglio ma anche l’altro lato, quello oscuro e perverso.

David Lynch, in David Lynch, “Garage”, n. 17, 2000

Lumberton è Usa allo stato puro, salvo che Lynch […] insinua un sospetto di falsificazione all’interno di un mondo che viene percepito come esattamente credibile. Man mano che Lumberton prende vita di fronte ai nostri occhi, infatti, comprendiamo che qualcosa non funziona e non solo perché avvengono cose sgradevoli o perverse. E neanche una crisi realtà/artificiale per come la impostano per esempio le opere di Philip K. Dick può aiutarci a comprendere il sottile lavoro di sterilizzazione delle certezze ideato dal regista americano. Solo infondendo un atteggiamento di amore e purificazione per la materia del quieto vivere americano – i diners, le strade, i caffè, le ciambelle, i vestiti, le macchine, le case, l’arredamento, etc. –, infatti, Lynch può affiancare il sorprendente lavoro di ‘detemporalizzazione’ dell’ambiente. Non si avverte nell’opera del regista come primaria l’urgenza di critica al sistema dei valori politici e simbolici […]. Mentre l’iperrealismo tende a dimostrare l’intima falsità dell’impero della merce agendo nel ‘troppo vero’, Lynch sembra invertire il percorso a segnalare che – almeno per i suoi protagonisti – si è giunti a uno stadio puramente ‘mentale’ del figurativo popolare. In poche parole, dei movimenti artistici americani del dopoguerra dalla pop art all’iperrealismo, Lynch mantiene la capacità di congelare gli aspetti del microcosmo civilizzato statunitense, e in fondo la sua replicabilità attraente e familiare, senza per questo condurre un’interpretazione critica della realtà.

Roy Menarini, Il cinema di David Lynch, Falsopiano, Alessandria 2002

Lo svelamento del mondo perverso che si cela sotto l’apparenza idilliaca di Lumberton coincide con la scoperta da parte di Jeffrey del proprio lato oscuro. A nulla serve la posticcia ricomposizione del finale, con il quadretto di armonia familiare che lascia ambiguamente supporre che possa essersi trattato soltanto di un ‘brutto sogno’. […] Sandy indica al ragazzo un pettirosso posatosi sul davanzale della casa. In precedenza la ragazza aveva raccontato a Jeff un suo sogno nel quale i pettirossi rappresentavano l’amore. Ma questo pettirosso è scopertamente meccanico e tiene nel becco un orrendo scarafaggio che dimena le zampine. Sebbene le immagini del finale riprendano quelle dell’incipit, mostrandoci le stesse inquadrature che suggeriscono equilibrio ed armonia, la circolarità del film è soltanto virtuale, perché tutto ciò che sta in mezzo a questi due estremi è la vera natura della provincia americana secondo Lynch.

Riccardo Caccia, David Lynch, Il Castoro, Milano 1993

Il film è un sogno, ma un sogno strutturato: c’è un asse Sandy/Dorothy che spinge a vedere le due donne come un’unica entità. Quando all’inizio del film, in una tranquilla strada di Lumberton, di notte, Sandy compare davanti agli occhi di Jeffrey, spunta fuori dall’ombra inquietante delle foglie, in una brivido di brezza. La musica, in quel momento, è particolarmente inquietante, e chi vediamo spuntare? Una collegiale qualunque che, come ricorda spesso, tuttavia sarà la causa dell’incontro con l’altra donna. Più tardi, quando Jeffrey racconta a Sandy, in un caffè dove parlano come i due adolescenti che in realtà sono, ciò che ha scoperto di orribile e di affascinante in casa di Dorothy, è a Sandy che tuttavia si rivolge dicendole subito dopo d’un fiato, con nostra grande sorpresa: “Tu sei un mistero”. Dichiarazione che non sembra certo rivolta alla donna che più lo merita!

Così, Sandy e Dorothy incarnano le due facce di uno stesso mondo che rinviano l’una all’altra incessantemente, come un nastro di Moebius (per citare l’eccellente formula impiegata da Patrice Rollet), mondi divisi secondo una ripartizione classica: la bionda associata alla vita quotidiana e alla luce del giorno, la bruna alla notte e a personaggi loschi e temibili.

Michel Chion, David Lynch, Lindau, Torino 2000

Il look dei protagonisti, le scenografie, la rappresentazione dello spazio, la scelta dei colori rimandano tutte al cinema degli anni Cinquanta. Di nuovo, ci troviamo di fronte a una scelta non dettata da sofisticate nostalgie cinefile. Mentre Steven Spielberg o Tim Burton hanno impostato e continuano a impostare il proprio cinema attraverso il confronto ludico con la storia del cinema, a David Lynch interessa più che altro la sostanza figurativa di quell’epoca, un’epoca di splendidi oggetti di design domestico, di tavole arredate da Russell Wright, di macchine cromate, di tavolini di formica, di diners con poltrone in pelle, di colori pastosi e forti, di architetture solide e sognanti, di case di provincia tutte uguali e misteriose. L’America rappresentata dal cinema americano degli anni Cinquanta, compreso quello delle commedie e dei melodrammi, costituisce un orizzonte ‘superficiale’ cui Lynch rimanda di continuo, almeno in Velluto blu, Cuore selvaggio, Twin Peaks, Fuoco cammina con me!, Strade perdute e Mulholland Drive. […] In questo senso, il “contenitore figurativo” degli anni Cinquanta, quello splendore à la Sirk o à la Stevens non serve a Lynch per citare direttamente opere e registi dell’epoca ma per ottenere uno spazio del vedere. Ricordiamo quello che scriveva François Truffaut a proposito di Come le foglie al vento di Douglas Sirk: “Si vede Robert Stack nella penombra di una camera azzurra correre per un corridoio rosso, cacciarsi dentro un taxi giallo che lo porterà davanti a un aereo acciaio. Tutte queste tinte sono vivaci, verniciate, laccate da far urlare qualsiasi pittore, ma sono i colori del XX secolo, i colori dell’America, i colori della civiltà del lusso, colori industriali che ci ricordano che viviamo nell’età delle materie plastiche”. Lynch è un appassionato di questi ‘colori industriali’ e dei formati degli anni Cinquanta: Velluto blu e Cuore selvaggio sono girati in Cinemascope e Technicolor.

Roy Menarini, Il cinema di David Lynch, Falsopiano, Alessandria 2002