Scarica la cartolina

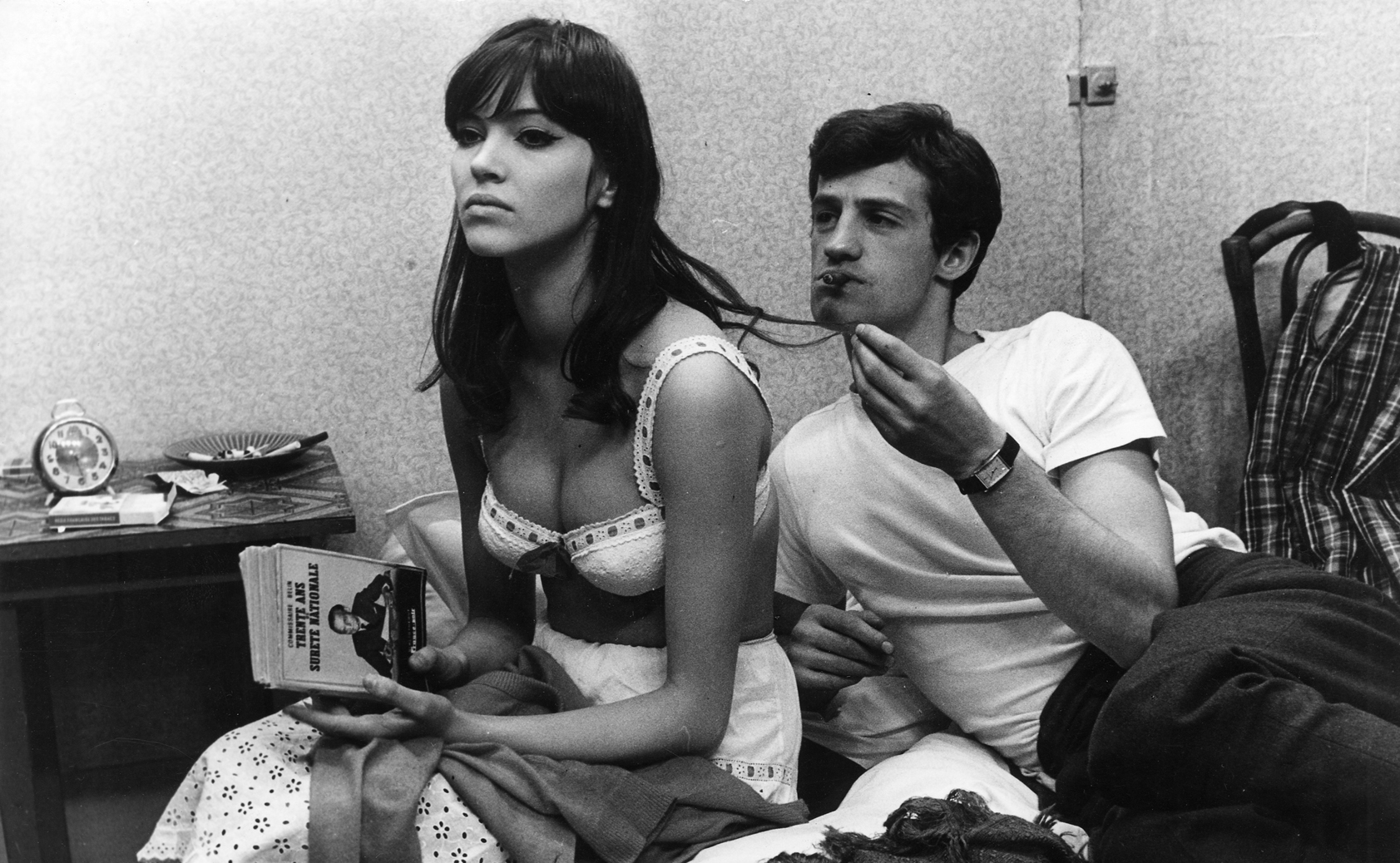

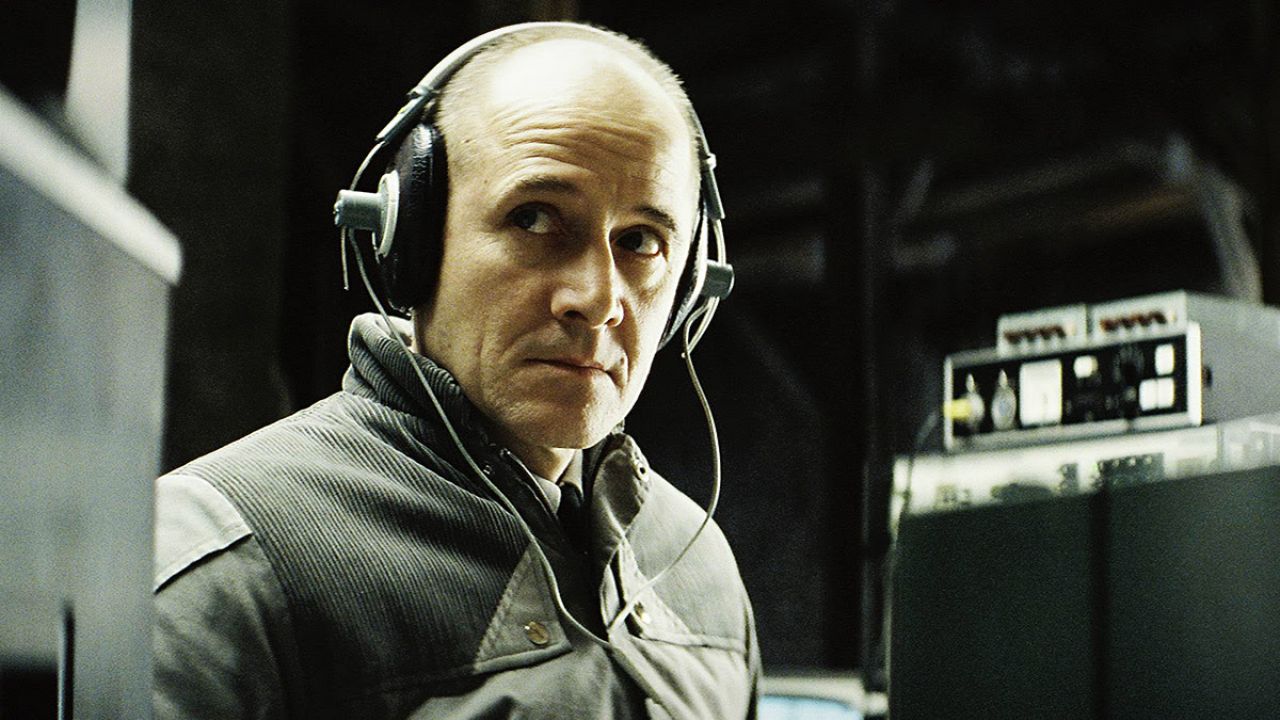

Non ci sono rossi, non ci sono blu né gialli; la scala cromatica oscilla dal nero al grigio al marrone, il bianco è al massimo un beige chiarissimo, tutto è abbassato, oscurato, annerito: la “qualità” DDR del vincitore dell’Oscar 2007 per il miglior film straniero,

Le vite degli altri, è prima di tutto cromatica, e in anticipo sulla storia, sui personaggi, sui dialoghi, suggerisce che nella Berlino Est pre caduta del muro (siamo nel 1984) manca qualcosa e si vive a un voltaggio di energia ed entusiasmo inferiore alla media. Conosciuti i personaggi, visti i loro uffici, le loro strade, le loro case (fa eccezione, ma solo in parte, quella dello scrittore spiato, Georg Dreyman), si capisce infatti che tutti quei grigini e marroncini sono il riflesso puro del modus vivendi di una metà della Berlino del tempo: ripetitivo, annacquato, monocorde, senza slanci o impennate; la tavolozza di una disciplina dei sentimenti che traduce le indicazioni della politica e tutte le sue censure. Altro che bandiere rosse.

Le vite degli altri, primo lungometraggio del trentatreenne Florian Henckel von Donnersmarck (studi di economia e scienze politiche a Oxford, di cinema a Monaco e un po’ di gavetta con Richard Attenborough), è ‘politico’ anche per questo, non soltanto perché, con buona intelligenza storica e fedeltà filologica, riporta a una storia recente (ma quanto lontana, anche nei colori) dell’Europa; è politico perché parla dell’uomo e dei suoi sentimenti – del ‘sentimento del tempo’; perché ci racconta molto bene che cosa significava vivere in un paese di spie e spiati, così tante, le prime, che anziché provare a farla franca, i secondi si arrendevano subito, lasciandosi sorvegliare senza resistenze e diventando più o meno volontariamente complici del ‘sistema’ (è la ricetta di tutte le dittature: allevare degli eterni colpevoli); e perché ci racconta tutto questo senza indulgere mai a separazioni di campo troppo nette (buoni e cattivi) o a eccessi di caratterizzazione o, ancora, senza condannare e assolvere in anticipo, mettendo saggiamente da parte l’indignazione per prova- re a fare, con molta serietà, storia; per provare a capire, ricostruendo tutto per bene. E restando basso, perché il ‘tono’ generale – di colore e sentimenti – si coglie meglio raccontando delle persone che formano la moltitudine grigia, o marroncina, che soccombe al potere dei pochi.

Luca Malavasi

Serata promossa da

CAR